品川丸嘉講社には古くから伝承される文書、物品が多くあり、これらを文化財として捉えています

・文書

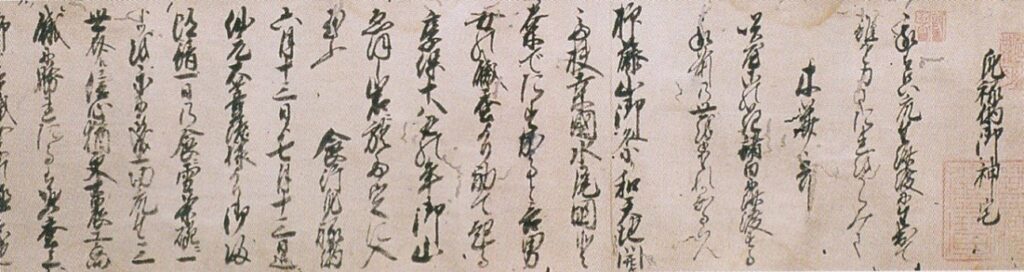

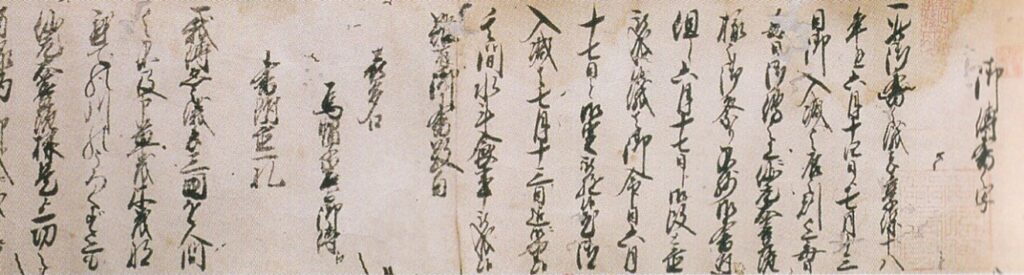

1) 「身禄杓御神宅」(杓は人偏に杓、ぐう、または、くう)

富士講の中興の祖、食行身禄の言葉を文化11年(1814)正月三日に心行北山が写し、品川丸嘉講社の開講祖、嘉七が受けた文書です

心行北山は身禄から五代目にあたる人物と思われます品川区発行の調査資料の冊子から記載内容を引用します

「始めの部分は、日本の別号を扶桑国という事から養蚕の始まりを論じ、二項目では前段の話を受け、冬至の民衆の習俗を解説し、三項目では、桑を食べた蚕からすべての天然の繊維が生じたと説き、四項目では女子は肌をかくす衣服を作り男は農作をすると男女の職分を説いていて、結びの文は蚕によって人の職分が決められたとまとめ御山(富士山)の雪の鳥形で田畑の植蒔の時期を知らせるなど御山の恩を示しているのである」

2) 「御伝書之写」

同じく、身禄の言葉を文化12年(1815)4月五日に写され、嘉七が受けた文書です

「前文」「享保十八年丑六月十七日付五通」「七月十三日付一通」「六月十七日付五通(追記)」「後分」からなる連文です

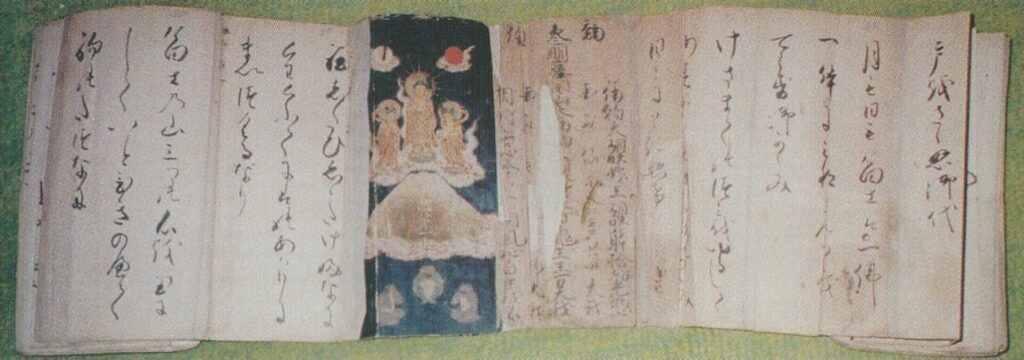

3) 「折り帳お伝え」

お伝えとは山開き行事で拝む祝詞や和歌、木遣り唄などを記述した冊子です

折り帳お伝えは現在のお伝えの元となったと思われる芳葉岡浅間神社の改築時に発見された文書です

作成された時期は不明ですが「心行」の記載がある為心行北山からの伝来品であることがうかがえます

その内容は神仏混交の時代を感じさせるもので現在の山開き行事で拝むお伝えとは別物ですが部分的に同じところがあります

4) 「印刷冊子帳お伝え」

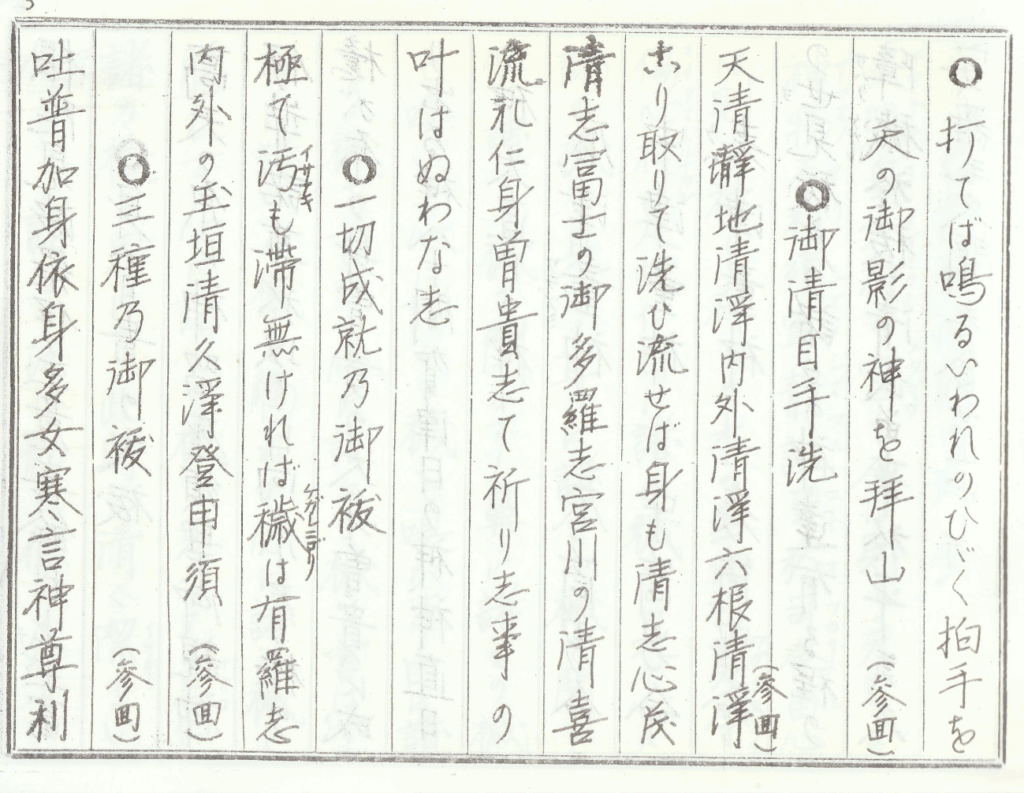

昭和から平成にかかる時期にかかる時期に作成されたと推定される、現在の山開き行事での拝みを旧漢字、旧かなで記述した手書き原稿を印刷した冊子です

ふりがなは殆どなく、この冊子で拝むには読み方を丸暗記する以外ありません

この冊子しかなかった時代は拝みができる講員は限られていました

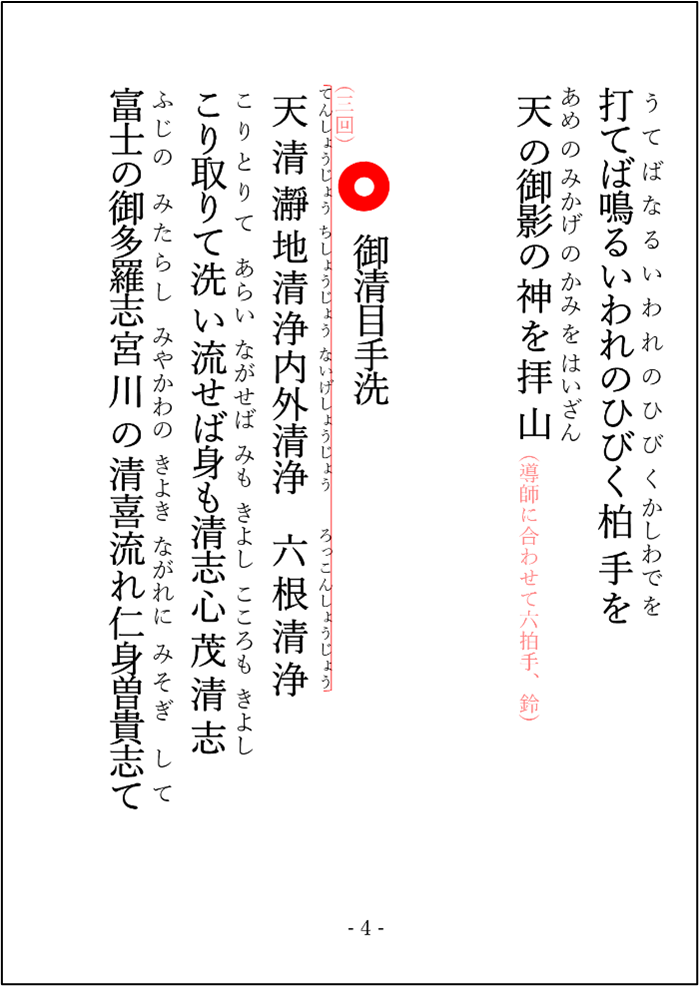

5) 現在の「お伝え」本

品川丸嘉講社の講員はお伝え冊子を「本」と呼んでいます

現在のお伝え本は2種類あります

・旧漢字、現代仮名遣い、ふりがななし

・旧漢字、現代仮名遣い、全編ふりがな付き

ふりがなが付いたことで講員全員が拝みができるようになりました

・物品

1) 掛軸四幅

これらの掛軸は山開き行事で掲げ、この前で拝みます

それぞれの掛軸の名称はわかりませんが、

一番右側の掛軸には富士山五合目の小御嶽神社で「鎮印」という印を毎年頂いています

その他の物品、祭具は随時掲載します